- Was sind optische Täuschungen?

- Wie entstehen und funktionieren optische Täuschungen?

- Welche optischen Täuschungen gibt es?

- Wer hat optische Täuschungen erfunden?

- Wo findet man optische Täuschungen im Alltag?

- Wo findet man optische Täuschungen in der Natur?

Was sind optische Täuschungen?

Optische Täuschungen sind Fehler, die Augen oder Gehirn bei der Interpretation von Seheindrücken machen. Dass unsere Wahrnehmung in diesen Fällen fehlerhaft ist, lässt sich leicht nachweisen. Aber weder der Griff zum Lineal noch die einleuchtendste Erklärung des „Tricks“ können die Wirkung der Illusion abschwächen: Wir sehen, was wir sehen.

Auge und Gehirn überlisten – zum Spaß oder im Dienste der Wissenschaft

Optische Täuschungen entstehen häufig aus Seheindrücken, die wenig mit dem normalen Alltag zu tun haben, die in irgendeiner Weise ungewöhnlich oder aus ihrem gewohnten Zusammenhang gerissen sind. Oft versucht hier jemand ganz gezielt, unsere Augen und unser Gehirn „hereinzulegen“. Die meisten optischen Täuschungen wurden genau in dieser Absicht geschaffen.

Gerade aus Fehlleistungen von Gehirn und Augen, die zu optischen Täuschungen führen, können Wissenschaftler, die unsere Wahrnehmung erforschen, nämlich einiges lernen. In ihnen stecken Hinweise darauf, wie das visuelle System funktioniert, oder sie lassen sich zum Testen von diesbezüglichen Hypothesen verwenden. Von letzter Klarheit sind die Forscher da allerdings noch weit entfernt: Selbst bei einer so schlicht aussehenden Täuschung wie der gleich beschriebenen Müller-Lyer-Illusion mit den Pfeillinien besteht keineswegs Einigkeit, wie sie zustande kommt.

Wie entstehen und funktionieren optische Täuschungen?

Optische Täuschungen entstehen, weil unsere Augen und unser Gehirn bestimmte Techniken und Regeln anwenden, um aus dem von der Augenlinse auf die Netzhaut projizierten Bild unserer Umgebung einen Seheindruck zu basteln, mit dem wir etwas anfangen können – und das auch noch möglichst schnell. Mitunter gibt es dabei Fälle, in denen die Anwendung dieser Techniken und Regeln falsche Interpretationen liefert. Für solche Effekte hat sich der Begriff optische Täuschungen eingebürgert.

Von 2D nach 3D – dabei können sich Fehler einschleichen

Hast du schon einmal darüber nachgedacht, wie fantastisch es ist, dass wir einen perfekten räumlichen Seheindruck von der Welt haben – obwohl uns nur eine zweidimensionale Projektion auf die Netzhaut unserer Augen zur Verfügung steht? Dahinter steckt eine gigantische Menge Interpretationsarbeit.

Viele optische Täuschungen basieren auf Regeln, die das Gehirn automatisch anwendet, um das flache Bild auf der Netzhaut wieder in eine dreidimensionale Wahrnehmung zurückzuverwandeln.

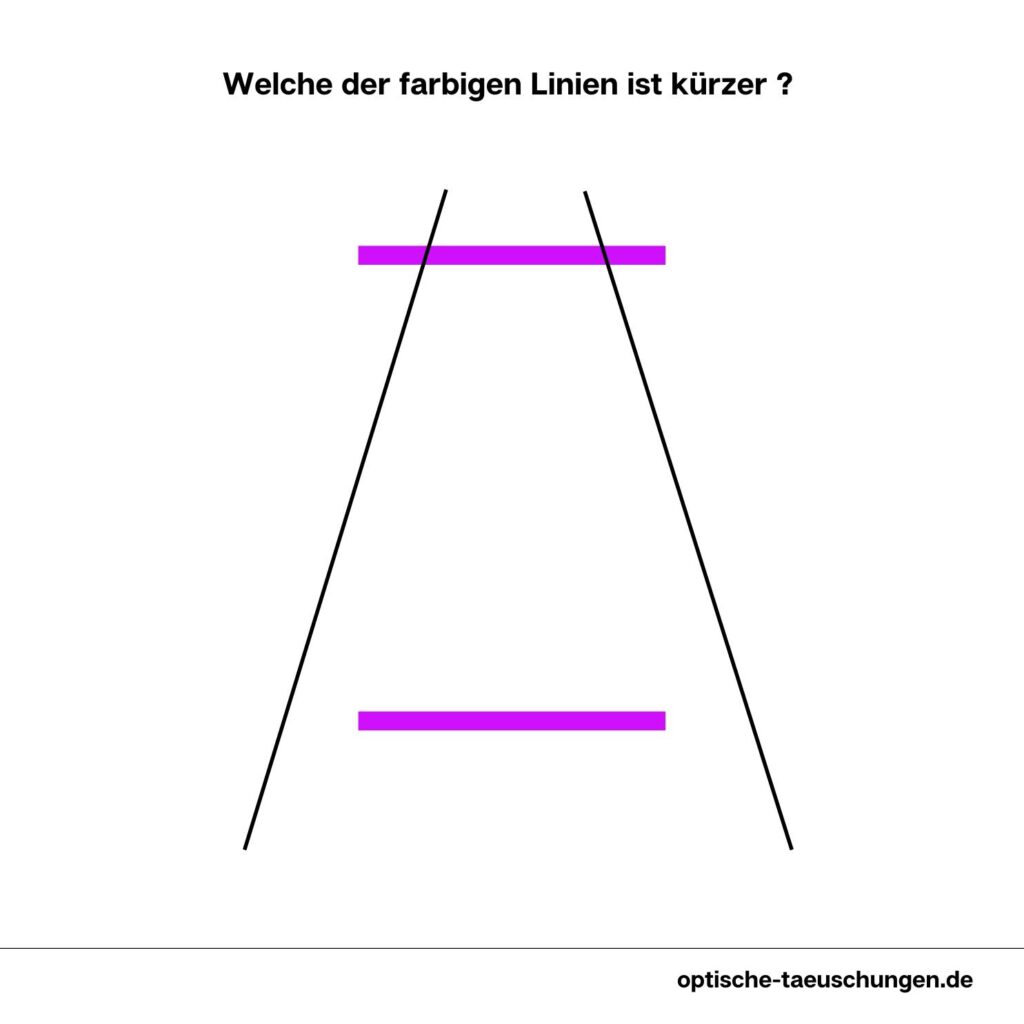

Wichtige Anhaltspunkte sind dabei zum Beispiel Fluchtlinien: Zwei nebeneinander Richtung Horizont verlaufende Linien werden in der zweidimensionalen Projektion zu schräg nach oben verlaufenden Linien, die sich im sogenannten Fluchtpunkt schneiden. Immer, wenn wir solche Linien sehen – auch wenn sie nur auf ein Blatt Papier gezeichnet sind – interpretiert das Gehirn fast unweigerlich die Idee einer räumlichen Ausdehnung hinein. Befinden sich nun weitere Objekte auf dem Bild, werden die Regeln der Perspektive auch auf sie angewendet. Die einfachste Veranschaulichung dessen ist die sogenannte Ponzo-Täuschung, die nichts weiter als vier Linien benötigt.

Dass unser Gehirn den oberen Querbalken für länger hält als den unteren, ist eigentlich perfekt vernünftig: In einer dreidimensionalen Szene wäre das die korrekte Interpretation, sie versagt nur für die (künstliche) zweidimensionale Darstellung.

Licht und Schatten: Das Gehirn nutzt jeden noch so kleinen Hinweis, um Farben zu ermitteln

In Licht und Schatten, bei Nebel oder Sonnenschein, im Licht einer Kerze, Glühbirne oder Neonröhre: Mit Geräten, die Helligkeit und Farbe objektiv messen, wird klar, dass ein und derselbe Gegenstand in unterschiedlichen Lichtverhältnissen „eigentlich“ immer wieder anders aussieht. Trotzdem sorgt unser visueller Apparat dafür, dass die Dinge weitgehend unabhängig von der Beleuchtung so aussehen, wie wir das gewohnt sind: Weiß bleibt weiß, rot bleibt rot, und nur nachts sind wirklich alle Katzen grau. Dahinter stecken verschiedene Anpassungsmechanismen auf der Ebene der Netzhaut – und nicht zuletzt das Gehirn, das unermüdlich interpretiert, vergleicht und auf seine Erfahrungen zurückgreift.

Manche optischen Täuschungen nutzen genau diese Interpretationsarbeit aus, indem sie objektiv gleiche Farben in unterschiedlichen Kontexten präsentieren. Diese Farben können dann verblüffend unterschiedlich wirken. Ein großartiges Beispiel dafür ist die Cornsweet-Täuschung. [https://en.wikipedia.org/wiki/Cornsweet_illusion#/media/File:Cornsweet_illusion.png]

Hier stoßen zwei Flächen aneinander, deren Grauton sich mit zunehmender Entfernung von der Mittellinie immer mehr angleicht. Etwa zwei Drittel der beiden Flächen sind vollkommen gleich gefärbt. Der Helligkeitsverlauf im Zentrum bewirkt aber, dass die linke Fläche insgesamt deutlich heller erscheint. Diese „fehlerhafte“ Interpretation wäre jedoch vollkommen korrekt, wenn die linke Fläche mit Ausnahme ihres rechten Randes im Schatten liegen würde und die rechte Fläche mit Ausnahme ihres linken Randes hell beleuchtet wäre! [https://www.jneurosci.org/content/19/19/8542 Abbildung 6]

Manchmal muss es schnell gehen:

Das Gehirn füllt Lücken

Unser visuelles System beherrscht es meisterhaft, aus unvollständigen Informationen rasche Schlüsse zu ziehen. Und das ist auch gut so, wenn man beispielsweise den im Gebüsch versteckten Säbelzahntiger rechtzeitig erspähen möchte.

Diese Fähigkeit dürfte beispielsweise bei der Kanizsa-Illusion eine Rolle spielen. [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Scheinkonturen_Kanizsa_Dreieck.svg] Hier komplettiert unser Gehirn die Darstellung von drei unvollständigen schwarzen Kreisen zu einem Bild, auf dem sich ein strahlend weißes Dreieck von den Kreisen abhebt. Das ist weniger eine Fehlleistung als eine sehr nützliche Errungenschaft: Ohne die Fähigkeit, Muster zu erkennen und Konturen zu vervollständigen, wären unsere Vorfahren wahrscheinlich ausnahmslos gefressen worden.

Unser visueller Apparat hat Grenzen

Letztlich sind unsere Augen und unser Gehirn „nur“ ungeheuer komplexe Maschinen, die aus Atomen und Molekülen zusammengebaut sind und Physik und Chemie für ihre Zwecke einsetzen. Daraus ergeben sich bestimmte Limitationen, die wir nicht überwinden können und die wiederum zu Wahrnehmungsphänomenen führen, die oft auch bei den optischen Täuschungen einsortiert werden.

Auf den Limitationen unserer Sehzellen beruhen beispielsweise die Nachbilder oder Phantombilder, die du sehen kannst, wenn du eine Weile intensiv, sagen wir, auf ein gleichmäßig grünes Quadrat geschaut hast und gleich danach deinen Blick auf eine weiße Fläche richtest. Auf der weißen Fläche erscheint dann das schwache Bild eines violetten Quadrats. [http://www.unterricht.kunstbrowser.de/images/nachbild001.gif]

Solche Nachbilder entstehen, weil wir drei unterschiedliche Sorten von Farbsinneszellen haben, die jeweils besonders stark auf blaues, grünes bzw. rotes Licht reagieren. Die Farbsinneszellen ermüden, wenn sie längere Zeit gereizt werden, und reagieren dann eine Zeitlang schwächer oder gar nicht. Der Blick auf das grüne Quadrat hat nun besonders die grünen Farbsinneszellen ermüden lassen. Die weiße Fläche dagegen reizt alle Farbsinneszellen genau gleich. Da aber die Reaktion der grünen Zellen ermüdungsbedingt schwächer ausfällt, antworten vor allem die blauen und roten Farbsinneszellen, was zur Wahrnehmung des violetten Phantomquadrats führt.

Das gleiche Spiel lässt sich mit jeder beliebigen Farbe spielen. Die Farbe, die dann auf der weißen Fläche erscheint, ist die sogenannte Komplementärfarbe der Originalfarbe.

Entwarnung: Auge und Gehirn sind perfekt alltagstauglich

In den vorangegangenen Abschnitten haben wir versucht, ein paar optische Täuschungen ein bisschen zu erklären. Damit haben wir natürlich noch nicht verstanden, wie alle optischen Täuschungen funktionieren – schließlich müssen Augen und Gehirn für jeden Seheindruck tausende von Verarbeitungsschritten machen, um uns letztlich ein Bild von der Welt präsentieren zu können, und die Erklärung für eine optische Täuschung könnte theoretisch in jedem dieser Schritte zu suchen sein. Aber wir haben gesehen, dass optische Täuschungen häufig gezielt Situationen schaffen, in denen die Anwendung bestimmter, eigentlich bewährter Regeln zu einem (ausnahmsweise) falschen Ergebnis führt.

Deshalb keine Sorge: Auch wenn es viele sehr eindrucksvolle optische Täuschungen gibt – im normalen Alltag wirst du trotzdem keine Schwierigkeiten haben, klaffende Abgründe von harmlosen Asphaltwegen zu unterscheiden. Oder die längste Salzstange und die reifste Erdbeere auszuwählen. Genau für solche alltäglichen (Über-)Lebensaufgaben hat die Evolution unser visuelles System optimiert. Unsere Wahrnehmung mag nicht perfekt sein. Aber wenn es darum geht, sich in der Welt zurechtzufinden, können wir uns in der Regel auf sie verlassen – sonst wären unsere Vorfahren nämlich längst in Abgründe gefallen oder verhungert, und es würde uns nicht geben.

Welche Arten von optischen Täuschungen gibt es?

Optische Täuschungen mit Linien und Figuren

Optische Täuschungen können die Größe von Objekten im Vergleich miteinander betreffen – so erscheinen etwa zwei gleich lange Linien unterschiedlich lang, wenn man an beide Enden der einen Linie nach außen zeigende Pfeilspitzen und an beide Enden der anderen Linie nach innen zeigende Pfeilspitzen zeichnet. [Müller-Lyer-Täuschung] Oder ein dicht um einen von zwei gleich großen Kreisen gezeichneter zusätzlicher Kreis lässt den inneren Kreis deutlich größer erscheinen als seinen Nachbarn, während ein in größerem Abstand gezeichneter äußerer Kreis den inneren Kreis optisch schrumpfen lässt. [Delboeuf-Täuschung]

Auch über Form und Richtung von Objekten können wir uns täuschen. Dann wirken parallele Balken gegeneinander geneigt, gerade Linien erscheinen gebogen [z.B. Hering Illusion], oder Muster aus perfekt parallelen Streifen taumeln scheinbar wild durcheinander. [Kaffeehaustäuschung]

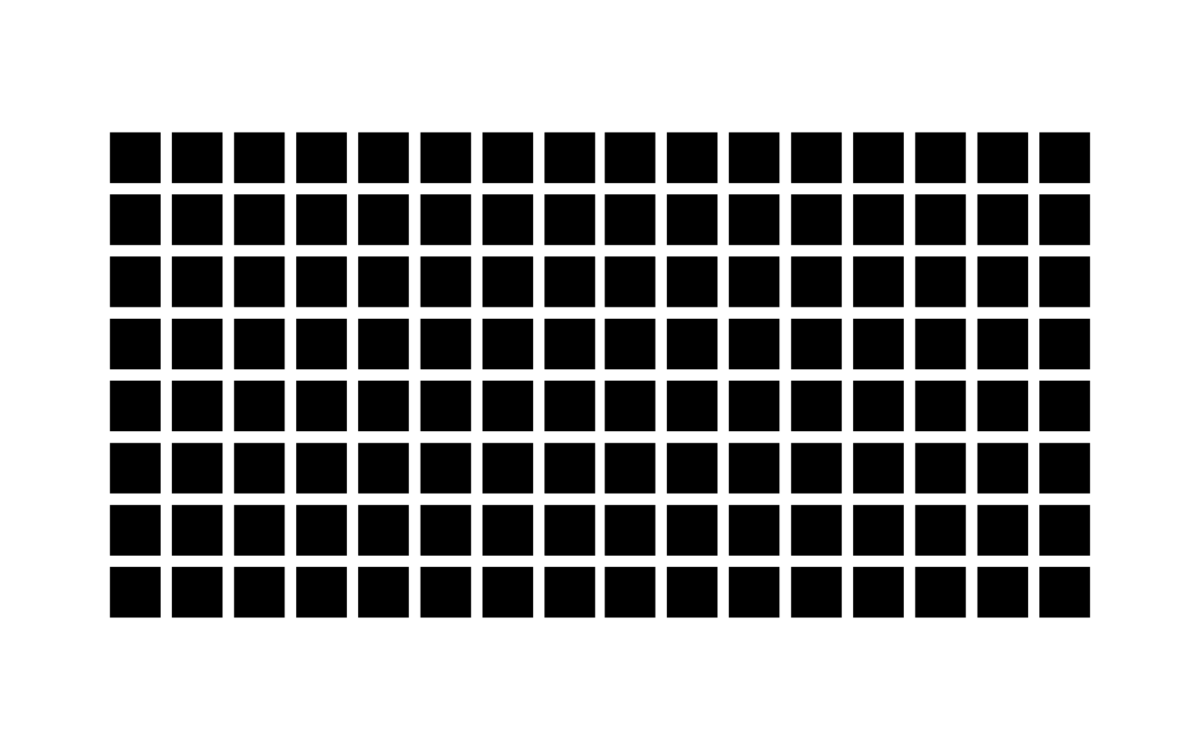

Optische Täuschungen mit Farben

Andere optische Täuschungen betreffen die Farbe von Objekten: Zwei Kästchen im gleichen Farbton können in unterschiedlichen Umgebungen vollkommen verschieden aussehen [https://en.wikipedia.org/wiki/Checker_shadow_illusion] – und 2015 diskutierte das halbe Internet wochenlang darüber, ob das auf einem überbelichteten Foto abgebildete Kleid nun weiß-gold oder blau-schwarz ist. [https://michaelbach.de/ot/col-dress/index.html] Manchmal sieht man sogar etwas, obwohl objektiv gar nichts zu sehen ist: Da erscheinen graue Flecken an den Kreuzungspunkten des sogenannten Hermann-Gitters. [https://michaelbach.de/ot/lum-herGrid/index.html] Oder ein Fleck in intensiven Magenta-, Türkis- und Gelbtönen schwebt in der Luft, nachdem man für mehrere Sekunden in eine helle Lichtquelle geschaut hat.

Optische Täuschungen mit Bewegungen

Zu den eindrucksvollsten optischen Illusionen gehören Bewegungstäuschungen, die in statischen, also unbeweglichen Bildern auftreten. Dann drehen sich Teile des Bildes langsam im Kreis oder wabern träge auf und ab, [https://www.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/index-e.html] oder ein unscharfes schwarzes Loch in der Mitte des Bildes scheint sich permanent auszudehnen. [https://www.livescience.com/expanding-hole-optical-illusion-explained]

Mehrdeutige Wahrnehmung

Eine besondere Sorte optischer Täuschungen sind die sogenannten mehrdeutigen Bilder. Das sind Bilder, die sich auf (mindestens) zwei verschiedene Weisen sehen lassen: Das Bild zeigt einen Hasen oder eine Ente, eine alte oder eine junge Frau, eine Vase oder zwei einander zugewandte Gesichter. Das Interessante an diesen Darstellungen ist, dass wir niemals beide Dinge gleichzeitig sehen können – für uns zeigt das Bild entweder eindeutig einen Hasen oder eindeutig eine Ente. Beim Necker-Würfel – dem Bild eines Würfels, bei dem unklar ist, welche Würfelseite eigentlich nach vorn zeigt – können wir unserer eigenen Wahrnehmung sogar ganz in Ruhe beim Hin-und-Herschalten zusehen. [https://michaelbach.de/ot/sze-Necker/index-de.html]

Wer hat optische Täuschungen erfunden?

Bereits die Menschen im antiken Griechenland und Rom wussten einiges über optische Täuschungen.

– Aristoteles erwähnt in seinen um 350 v. Chr. veröffentlichten Schriften sowohl die Mondtäuschung als auch den Bewegungsnacheffekt. Der griechische Philosoph hatte allerdings für beide Phänomene Erklärungen, die aus heutiger Sicht nicht korrekt sind.

– In den Villen der im Jahr 79 durch einen Vulkanausbruch verschütteten und dadurch fast perfekt konservierten römischen Stadt Pompeji finden sich illusionistische Wandgemälde, die den Blick ins Freie vorgaukeln, [https://www.khanacademy.org/humanities/ancient-art-civilizations/roman/wall-painting/a/roman-wall-painting-styles] ebenso wie frappierende Bodenmosaike mit geometrischen Mustern, die unter anderem an den Necker-Würfel erinnern. [http://www.pompeii.co.uk/CDROM/FAUN/FRAMES/F4-24.HTM] Dass eines dieser Motive auch in Grafiken des berühmten Künstlers M.C. Escher auftaucht, ist vielleicht kein Zufall: Escher war in Neapel, hat mit Sicherheit auch das naheliegende Pompeji besichtigt und sich womöglich dort inspirieren lassen. [https://www.researchgate.net/figure/M-C-Escher-Metamorphosis-II-1940-detail_fig6_321279092]

– Die etwa im Jahr 200 erbaute Konstantinbasilika in Trier (das damals zum Römischen Reich gehörte) verwendet erzwungene Perspektive, um den Innenraum größer erscheinen zu lassen: Die Fenster an der halbrunden Stirnseite sind wesentlich kleiner als die Fenster an den Seiten, wodurch der Raum optisch in die Länge gezogen wird. [https://en.wikipedia.org/wiki/Forced_perspective]

Auch in der Architektur und Kunst der Renaissance und des Barock finden sich beeindruckende Beispiele für erzwungene Perspektive.

– Zum Palazzo Spada, einem 1653 erbauten Palast in Rom, gehört ein 9 Meter langer Wandelgang, der durch Säulen, die nach hinten hin kürzer werden und näher zusammenrücken, ungefähr viermal länger aussieht. [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palazzo_spada,_prospettiva_di_borromini,_03.jpg]

– Michelangelos berühmte David-Statue korrigiert die beim Blick nach oben auftretende perspektivische Verkürzung durch eine Verlängerung der Oberkörpers und einen relativ zum Körper vergrößerten Kopf. So wirkt die über fünf Meter hohe Monumentalstatue beim Blick von unten ausgesprochen wohlproportioniert. [http://www.georgemather.com/PDF/Mather_2010.pdf]

Nahezu perfekte Illusionen bietet auch die besonders in der Renaissance und im Barock verbreitete gemalte Scheinarchitektur. Nur durch geschickten Einsatz von Farben und Perspektive verwandeln sich einfache Fassaden in üppige, mit Säulen, Erkern und reichem Stuck geschmückte Kunstwerke, [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hohes-Schloss-Fuessen-JR-G6-6671-2020-06-21.jpg, https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Trompe_l_oeil_Emperor%27s_Courtyard_Residenz_Munich.jpg] und flache Decken öffnen sich zum Himmel [https://www.alamy.de/renaissance-trompe-loeil-decke-fresken-die-schatzkammer-der-renaissance-malerei-palazzo-costabili-archaologisches-museum-ferrara-image337213538.html] oder täuschen runde Kuppelwölbungen vor. [https://www.fotocommunity.de/photo/die-trompe-lil-scheinkuppel-in-der-je-franz-svoboda/34703071] Beliebt waren auch die sogenannten Quodlibets: Geradezu unwiderstehlich dreidimensional und lebensecht wirkende Bilder, die typischerweise mit einem Sammelsurium von Kleinigkeiten vollgepinnte Bretterwände zeigen.[https://www.flickr.com/photos/mazanto/27278161740]

Vom Stilmittel zur Forschung

Als Stilmittel bekannt und als aparte Dekoration beliebt waren optische Täuschungen also schon lange Zeit. Forschungsgegenstand wurden sie aber erst im 19. Jahrhundert. Eine der ersten ausführlichen Forschungsarbeiten zum Thema stammt von dem deutschen Wissenschaftler Johann Joseph Oppel, der auch den Begriff „geometrisch-optische Täuschung“ prägte. In gewisser Weise könnte man daher vielleicht sagen, dass Oppel optische Täuschungen zumindest als Forschungsgegenstand „erfunden“ hat – aber er hatte Forscherkollegen in Europa und Nordamerika, die sich zur gleichen Zeit ebenfalls mit visuellen Illusionen beschäftigten. Oppels 1855 veröffentlichte Publikation untersucht und klassifiziert die Wahrnehmungstäuschungen, die beim Betrachten von Linien, Kurven, Dreiecken, Vierecken und Kreisen auftreten, und bietet Erklärungsversuche an. [https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2041669517712724]

Die Jahrzehnte nach Oppels Veröffentlichung waren eine erste Blütezeit der Forschung zum Thema optische Illusionen: Viele der heute bekannten optischen Täuschungen wurden von Gelehrten dieser Zeit entwickelt und tragen ihre Namen. Dazu gehören unter anderem Hering, Delboeuf, Helmholtz, Hermann, Bezold, Müller-Lyer, Münsterberg, Ponzo und Ebbinghaus.

Computergrafik und Fortschritte in der Hirn- und Wahrnehmungsforschung haben das Interesse an optischen Täuschungen am Anfang des neuen Jahrtausends verstärkt aufleben lassen. Mit Hilfe des Computers schafft beispielsweise der japanische Psychologe Akiyoshi Kitaoka optische Täuschungen, deren ästhetische Opulenz und verblüffende Wirkung die klassischen Zeichnungen von Strichen, Kreisen und Quadraten ziemlich in den Schatten stellen. [https://www.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/index-e.html]

Wo findet man optische Täuschungen im Alltag?

Viele alltägliche Effekte, über die wir gar nicht weiter nachdenken, beruhen auf Wahrnehmungstäuschungen. Dazu gehören gleich zwei wirklich prägende Bestandteile unserer Kultur: Film und Bild.

Film

Egal, ob auf der Filmleinwand oder auf dem Bildschirm: Dass wir uns einen Film anschauen können, wird nur durch die Illusion einer kontinuierlichen Bewegung möglich, die entsteht, wenn Einzelbilder ganz schnell hintereinander abgespielt werden. Schon ab 12 Einzelbildern pro Sekunde kommen unsere Augen nicht mehr richtig hinterher und lassen den Bildwechsel einfach unter den Tisch fallen, auch wenn die Bewegung, so wie bei alten Stummfilmen, noch etwas abgehackt wirkt. Bei 24 Einzelbildern pro Sekunde sieht alles dann schon vollkommen flüssig aus, und die Illusion ist perfekt. Ausprobieren lässt sich das gut mit einem Daumenkino oder mit einem Thaumatrop. [https://de.wikipedia.org/wiki/Thaumatrop]

Perspektivisches Zeichnen

Auch wenn du nur ein kleines Häuschen in Perspektive zeichnest, schaffst du streng genommen schon eine visuelle Illusion. Wahrscheinlich wird niemand glauben, da stünde wirklich ein Haus auf dem Papier. Aber auch das ist möglich – und es ist gar nicht mal soo schwer zu machen. [https://www.youtube.com/watch?v=ZD-jF-r7ue8&ab_channel=ChannelBroDraw] Trotzdem: Alle, denen du dein Bild zeigst, werden auf jeden Fall in der Lage sein, die nach hinten verlaufende Seitenwand zu erkennen – obwohl Deine Zeichnung in Wahrheit nur zweidimensional ist. Damit beherrscht du im Grunde bereits die Grundzüge der Technik, mit der sich auf Papier, Boden oder Wänden absolut verblüffende 3D-Illusionen schaffen lassen.

Mode und Make-up

Optische Täuschungen sind auch in der Mode zu finden. Und damit meinen wir jetzt nicht die bedruckten Shirts, aus denen scheinbar eine Katze klettert. Allein schon die schlank- (oder dick-) machenden Effekte von heller und dunkler Kleidung, V-Ausschnitten, Längsstreifen und Querstreifen, zu denen fast jeder eine Ansicht hat, beruhen natürlich auf den gleichen Prinzipien wie bestimmte optische Täuschungen. Und werden von Wissenschaftlern unermüdlich untersucht und diskutiert. Der Widerspruch zwischen der weit verbreiteten Ansicht, dass Querstreifen dick machen, und der sogenannten Helmholtz-Illusion, der zufolge genau das Gegenteil der Fall ist, hat unter Wahrnehmungsforschern zum Beispiel für so viel Kopfkratzen gesorgt, dass dutzende von wissenschaftlichen Veröffentlichungen zum Thema dabei herausgekommen sind. [https://www.semanticscholar.org/paper/Helmholtz-illusion-makes-you-look-fit-only-when-you-Ashida-Kuraguchi/7e4419562580c63420344a9597e6d407f3560bea]

Auch wer gekonnt Make-up benutzt, lässt eine ganze Reihe optischer Täuschungen für sich arbeiten. Dass zum Beispiel eine mit dunklem Kajalstift ausgeführte Umrandung das Auge größer erscheinen lässt, wurde von Wissenschaftlern auf die Delboeuf-Illusion zurückgeführt, bei der einer von zwei identischen Kreisen größer wirkt, wenn er von einem zweiten Kreis umgeben ist. [file:///Users/uh/Downloads/The_Oxford_Compendium_of_Visual_Illusions_2017_Chapter_26.pdf, Seite 2]

Überhaupt: Jedes Make-up-Tutorial ist eine Lektion in optischen Täuschungen. Die Nase zarter, die Lippen voller und den Blick tiefer wirken lassen, Wangenknochen betonen, Gesicht schmaler schminken – das alles gelingt einfach nur durch den geschickten Einsatz von Farbschattierungen und Konturen.

Erzwungene Perspektive

Als letztes Beispiel sei hier noch die erzwungene Perspektive genannt, die in der Architektur, aber auch in Filmen eingesetzt wird, um zum Beispiel Objekte größer oder kleiner aussehen zu lassen, als sie in Wirklichkeit sind. Die aus einem berühmten Stummfilm bekannte „Potemkin-Treppe“ [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Potemkinsche_treppe.jpg] im ukrainischen Odessa (im Film rollt ein Kinderwagen diese Treppe herunter) beispielsweise ist am unteren Ende deutlich breiter als oben. Durch diesen Trick wirkt sie von unten gesehen viel länger, als sie wirklich ist. Da Dinge um so kleiner erscheinen, je weiter sie entfernt sind, und die Treppen, die in unserem Alltag vorkommen, oben gewöhnlich genauso breit sind wie unten, schließt unsere Wahrnehmung, dass das schmale obere Ende der Treppe besonders weit weg sein muss.

Kennst du die Spaß-Fotos, auf dem es so aussieht, als ob jemand den Schiefen Turm von Pisa mit schierer Armkraft am Umfallen hindert? [https://www.flickr.com/photos/99170420@N03/52398084595] Auch das ist natürlich ein einfaches Beispiel für erzwungene Perspektive. Mit ähnlichen Tricks lassen Filmemacher normal große Schauspieler wie Riesen oder Zwerge aussehen. Früher wurden so auch teure, große Kulissen durch kleine Pappmodelle ersetzt. Heute kann vieles durch Nachbearbeitung am Computer noch überzeugender gelöst werden.

Wo findet man optische Täuschungen in der Natur?

Nun war es gerade der fortwährende Test an der Natur, der unseren Sehapparat über viele Jahrtausende in Hochform gebracht hat. Deshalb sind unsere Augen und unser Gehirn darauf optimiert, uns ein möglichst realistisches Bild von allem für uns Wichtigen zu vermitteln, was sich so draußen in der Landschaft findet. Trotzdem lassen sich auch in der Natur ein paar interessante optische Täuschungen erleben.

Die Mondtäuschung

Eine der ältesten bekannten optischen Täuschungen tritt auf, wenn der Vollmond aufgeht. Auch beim Sonnenauf- und -untergang und beim Aufgang von Sternen ist sie zu sehen, trotzdem ist sie aber allgemein als Mondtäuschung bekannt. Die Täuschung besteht darin, dass alle Himmelskörper nahe dem Horizont viel größer aussehen als oben am Zenith. [https://skyandtelescope.org/observing/moon-illusion-confusion11252015/]

Manchmal hört man die Erklärung, dass die Erdatmosphäre wie eine Art Vergrößerungsglas wirkt – das Licht von Mond oder Sonne muss nämlich vom Horizont aus eine etwas dickere „Scheibe“ Luft passieren als vom Zenith. Dieser Erklärungsversuch lässt sich aber leicht widerlegen: Wenn du ein Stück Papier nimmst, bei Mondaufgang so rollst, dass die Mondscheibe beim Durchschauen genau hineinpasst und die Rolle mit Klebeband fixierst, kannst du ein, zwei Stunden später feststellen, dass der nun scheinbar viel kleinere Mond die Öffnung der Papierrolle immer noch vollständig ausfüllt.

Der große aufgehende Mond ist also eine optische Täuschung, die komplett in unserem Kopf stattfindet. Wie sie sich nun korrekt erklären lässt, darüber besteht allerdings weiterhin Uneinigkeit. Vermutlich hat es aber damit zu tun, dass wir den Mond am Horizont mit der Größe bekannter Objekte vergleichen können, während er am Zenith für sich allein steht.

Der Bewegungsnacheffekt

Eine wirklich überraschende optische Täuschung ist der sogenannte Bewegungsnacheffekt. In der Natur lässt er sich beim intensiven Anschauen eines Wasserfalls erleben, und solche Gelegenheiten inspirierten auch historische Beschreibungen des Phänomens. Johann Joseph Oppel (wir hören im nächsten Kapitel noch einmal von ihm) bemerkte den Bewegungsnacheffekt beispielsweise bei einem Ausflug zum Rheinfall. [https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2041669517712724#bibr12-2041669517712724]

Nachdem du deinen Blick für mindestens eine Minute unbeweglich auf das fließende Wasser gerichtet hast, schau schnell zur Seite, zum Beispiel auf ein paar am Ufer liegende Steine. Diese scheinen sich aufwärts zu bewegen! Die Ursache für den Bewegungsnacheffekt liegt in der Informationsverarbeitung im Gehirn. Die dazu aufgestellten Hypothesen sind allerdings so kompliziert, dass sie den Rahmen dieses Kapitels sprengen würden. [https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S105381191300671X]

Bewegungstarnung (Motion dazzle)

Zebras haben richtig auffällige Streifenmuster. Ist das nicht ein Nachteil, wenn man nicht von Löwen entdeckt und gefressen werden möchte? Wissenschafter haben eine Hypothese, warum die schwarz-weißen Längsstreifen den Zebras tatsächlich helfen könnten, ihren Feinden zu entkommen. Das Stichwort heißt Motion dazzle – die englische Wortschöpfung wird als „Bewegungstarnung“ ins Deutsche übersetzt. Auffällige Streifenmuster in stark kontrastierenden Farben bewirken, dass Beobachter die Geschwindigkeit von schnell bewegten Objekten mit solchen Mustern immer wieder falsch einschätzen. Das macht den Fressfeinden der Zebras die Verfolgung schwer. [https://academic.oup.com/beheco/article/31/1/43/5574705]

Im Ersten und Zweiten Weltkrieg wurde die Dazzle-Tarnung übrigens auch militärisch genutzt: Britische und amerikanische Kriegsschiffe und Flugzeuge wurden mit kurios wirkenden Streifen-, Zickzack- und Karomustern bemalt, um die Zielgenauigkeit von auf sie abgefeuerten Torpedos zu verringern. [https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0020233] (Heute wird Radar eingesetzt, um Schiffe oder Flugzeuge zu orten. Daher spielt die Art ihrer Bemalung in dieser Hinsicht keine Rolle mehr.)